Le temps d’abroger la loi Debré et les contrats d’association est-il arrivé ?

9 MAI 2025 - Si le tirage au sort de 150 citoyens pour participer à la convention Education annoncée pour juin par le président Macron désigne quelques farouches partisans de l’enseignement privé et a contrario public, il y a fort à parier que les meilleurs bretteurs des deux camps vont ferrailler d’estoc et de taille dès potron minet sur les grands principes. Certes le champ du duel est limité aux dimensions de la thématique de la convention, les rythmes scolaires et les vacances. Mais l’espace est assez découvert pour autoriser quelques passes d’armes tant les aspirations diffèrent.

Sémantique vs sémantique

En 2022, dans une note classée recommandation, datée de 2022, la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Paris insistait sur un point essentiel dans son analyse des textes du Code de l’éducation. S’il n’est pas question de contester « le respect des programmes et des règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires » (article R442-35), la direction dicésaine tire les conclusions suivantes d'une lecture interprétative d’autres articles (1) :

« Le chef d’établissement privé sous contrat peut :

- adopter un calendrier différent du calendrier de l’Éducation nationale,

- organiser librement la journée et la semaine scolaire,

- organiser librement classes transplantées, sorties pédagogiques et voyage scolaires.

Dans tous les cas, il informera l’inspection académique de l’organisation du temps scolaire retenue dans l’établissement, du calendrier et des évènements exceptionnels sans avoir à se soumettre à une demande d’autorisation. »

Les termes mis en italique par le rédacteur donne la dimension de l’interprétation. Car le texte en vigueur depuis 2008 dans le Code de l’Education est moins libéral sans être liberticide pour autant.

« Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. » en vigueur depuis 2008. Autre variante dans le Code. Article R442-36 ; Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

« L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie. ». Il aurait été plus clair d’écrire « qui doit approuvé par le recteur d’académie». Cette ambiguité était voulue par un Etat ayant choisi son camp, Etat partisan voire complice dénoncent les adversaires. Est-ce que des établissements privés ont profité de ces ambiguités pour organiser leur enseignemrntx aux frais de la République décidement trop bonne ? Aucune réponse étayée statistiquement négative ou positive n'est accreptable par les esprits curieux et sérieux. Car.....personne en fait ne contrôle

Un contrôle financier tous les...1500 ans

En matière de loi, la confrontation d’interprétations divergentes au cours de procès est un bon moyen de créer un portefeuille de jurisprudence rempli de cas précis dont les jugements peuvent servir de référence sinon de copier-coller. Le hic est bien qu’il n’existe pratiquement pas de cas puisque les contrôles de légalité et d’inspections sont rarissimes. La tendance actuelle est de dénoncer ce vide préjudiciable à l'analyse de l'utilisation des fonds publics.

Un rapport de la cour des comptes en 2023 et le rapport parlementaire sur le financement public de l’enseignement catholique, publié le 2 avril 2024, déploraient ce manque de rigueur de la part de l’Etat, imputable à de faibles moyens à disposition. Extraits

« Ces procédures restent toutefois très limitées : trois audits au cours des cinq dernières années dans le département des Bouches-du-Rhône ; deux audits en 2023 dans le département d’Ille-et-Vilaine. Au total, en 2023, seuls cinq établissements privés ont été contrôlés. Ceci tient au nombre limité d’auditeurs (six auditeurs en Ille-et-Vilaine, pour près de 500 structures à auditer), et au nombre d’organismes à auditer, alors même que les établissements privés n’ont jamais été identifiés comme prioritaires, faute, semble-t-il, de « stimuli » de la part des rectorats « (p 81 rapport parlementaire). Des données choc sont livrées. « au rythme actuel la fréquence de contrôle financier d’un établissement scolaire privé était d’une fois tous les 1 500 ans. « (page 81, rapport parlementaire i2423). ).

Les sanctions en cas de manquement sont graduées. La rupture du contrat est le dernier degré (article L. 442-10 du code de l’éducation) après consultation d’une commission de concertation. Dans ce même rapport, il est fait état Une procédure extrêmement rare. « À l’exception d’un seul cas signalé aux rapporteurs, remontant à 1992, aucune rupture de contrat n’a jamais été constatée ou vécue par aucun des interlocuteurs entendus, alors même que plus de 7 500 contrats sont aujourd’hui en vigueur ( page 99, rapport parlementaire)

Des interrogations sur le cas du lycée Averroes et 60 inspecteurs supplémentaires

La rupture du contrat en décembre 2023 du lycée Averroes est donc l’autre exemple. Les rapporteurs s’interrogent page 100 à 103 : « Deux poids deux mesures ? Le cas Stanislas : malgré des manquements indéniables, aucune rupture de contrat envisagée. Le cas Averroès : une procédure discriminatoire ? «

De fait les actualités récentes ont jeté de l’huile sur le feu du climat de défiance. Le dernier contrôle de ND de Bétharram remonterait à 1996. Dans le cas du litige lillois du lycée musulman Averroes, E.Borne a affirmé sur TF1 que l’établissement avait refusé de recevoir une inspection. Il est vraisemblable qu’elle garde pour le compte de l’instruction en appel des éléments de preuve pour dénoncer ce qui pourrait être une faute grave

La ministre a pris les mesures en mars dernier susceptibles de rassurer cette partie de l’opinion estimant que renforcer les contrôles est la solution. Elle a officialisé la création de 60 postes supplémentaires d’inspecteurs.

Cette mesure n’est pas de nature à contenter la part non quantifiée de ceux qui sont convaincus que la loi Debré, axe essentiel du dispositif, doit être remplacée par une autre supprimant l’aide à l’enseignement privé, qui s’est élargi de façon certes très relative. 96% des établissements sont catholiques, le reste se partageant entre protestants, juifs, musulmans depuis quelques années (7 établissements agréés) et laïques (avec projet alternatif genre Montessori).

Un contexte particulier pour la loi Debré

Pour ce courant, la loi Debré a été prise en décembre 1959 dans un contexte très particulier qui ne se justifie plus.

- Cette décennie de 30 Glorieuses d’après guerre était marquée par le baby boom et les besoins croissants de structures d’enseignement. Le slogan était « créer un collège supplémentaire par jour ». Il était donc de bonne économie a priori d’inviter les privés à mettre à disposition leurs bâtiments contre une aide financière. En outre, dans l’idée de moderniser le pays et assurer sa compétitivité économique conformément à la vision gaulliste de la France, l’allongement de la scolarité obligatoire à 16 ans a été instauré en 1959. On sait que désormais et depuis plusieurs années les effectifs scolaires sont à la baisse.

- La guerre idéologique voyait un rapport de forces différents après des années de IVe République plutôt anticléricale discréditée sur son bilan politique. 30 à 40% des Français étaient pratiquants réguliers dans les années 50 . La décennie 60 a été le début d’une sécularisation de fait. En 2022, 50% des Français se disaient chrétiens, mais ce chiffre flatteur masque beaucoup de disparités avec une baisse évidente de la pratique et de la vocation pour devenir prêtre.

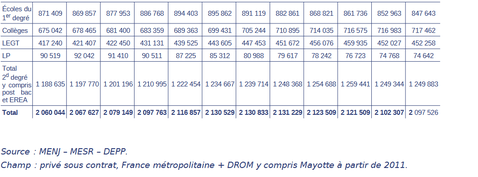

- Après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, les élites politiques chrétiennes étaient aux commandes. Sans pour autant prendre ce seul critère comme mesure du mérite, elles pouvaient mener au nom de « la liberté » une politique favorisant leurs convictions. Le général De Gaulle était catholique pratiquant gallican c’est-à-dire refusant au pape toute autre autorité que spirituelle.. Son père avait repris un établissement des jésuites après la loi de 1904 leur interdisant d’enseigner et celle de 1905 entérinant la séparation de l’Etat et de l’Eglise pour en faire une école dans laquelle exerçaient des professeurs laïcs croyants. Le général, encore pas élu, au suffrage universel, lira et annotera voire amendera le texte de la loi de 1959. Michel Debré, issu d’une famille juive, s’était converti au catholicisme à l’âge adulte. Une des raisons invoquées était d’assurer la survie de l’enseignement « libre » : à côté des prêtres et des religieux, des laïcs de plus en plus nombreux participent à l’enseignement ; leur salaire est misérable, mais toute augmentation pèse sur les familles, face à l’enseignement public où la gratuité est la règle…

- Dans une approche stratégique fine et un discours brillant, Michel Debré, alors à la fois premier ministre et ministre de l’éducation nationale, avait rappelé que l’enseignement privé avait accueilli des enseignants refusant les censures de Vichy ou francs maçons, permettant à une résistance de l’intérieur de survivre. Cette partie du discours avait suscité les applaudissement « à gauche » (radicaux de gauche, SFIO socialiste, etc) même si « l’extrême gauche » c’est-à-dire communiste avait persiflé. Dans ce même discours, considéré comme un des plus brillants de ce gaulliste, fidèle mais pas servile, Michel Debré consacrera un paragraphe à refuser ce qu’il nommait « la nationalisation de l’enseignement »

- https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/michel-debre-23-decembre-1959#:~:text=Ce%20projet%20de%20loi%20soul%C3%A8ve%2C%20n%C3%A9anmoins%2C%20de%20nombreuses,y%20voient%20une%20atteinte%20aux%20principes%20de%20la%C3%AFcit%C3%A9.

- Si un état de confiance a persisté pendant des décennies, le climat actuel est à la défiance. Les deux systèmes, contrairement à ce que souhaitait Michel Debré , sont en concurrence plutôt qu’en mode de complémentarité. L’enseignement public est en crise pour diverses raisons, celle relevée majoritairement par les critiques est la faiblesse budgétaire. Les 9 milliards que l’Etat consacre au privé selon le programme 189 pourraient constituer un début de solution.

Jeudi 24 décembre 1959 La loi est publiée dans le Journal Officiel,

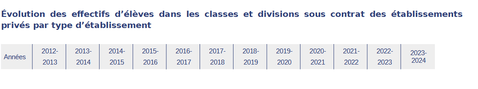

Evolution des effectifs du privé '(Sources ministère)

Miche Debré fidèle grognard du général, mais pas servile. Il démissionera car pas d'accord avec la décision de l'élection du présdent au suffrage universel

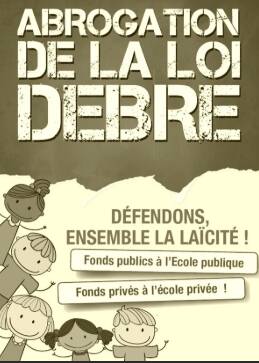

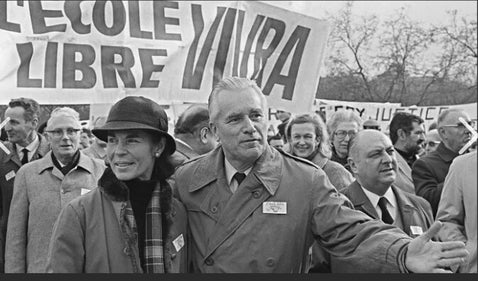

1984 Le gouvernement de gauche veut promulguer une loi abrogeant la loi Debré (cf affiches). Manifestations monstres en France dont celle de Bordeaux avec l'ancien premier ministre Chaban-Delmas.

ANALYSE